Глава 1. Истребление еврейством наиболее ценных национальных элементов России

В ноябре 1917 года еврейский марксизм полностью захватил правительственную власть в России. Его следующим шагом должно было стать расширение этой власти путем эксплуатации масс. Идеальным положением еврейский марксизм видел по-рабски преданное и духовно и нравственно деградировавшее население.

Однако вскоре новые правители обнаружили, что эта цель не могла быть достигнута, если не будут истреблены все те ценные в расовом отношении элементы, которые никогда не будут довольны жизнью в рабстве.

При помощи террористической организации, созданной специально для этой цели – Чека (ЧК, что означает «Чрезвычайная комиссия») и позже ГПУ, они приступили к выполнению этой кровавой задачи.

Сравнительно легко было избавиться от ведущих и самых ценных расовых элементов: интеллигенции и дворянства. Определенное число интеллектуалов погибло в ходе мировой войны, и еще больше их погибло во время Гражданской войны, которая привела к установлению еврейского контроля. Остальные или сбежали из страны или были безжалостно уничтожены Чека.

Только очень небольшому количеству позволили поставить их знания и опыт на службу новому государству.

Но самой трудной проблемой было справиться с крестьянами. Сам Ленин давно признавал, что самым большим препятствием при создании коммунистического рабовладельческого государства будет сильный и здоровый крестьянин, следовательно, у правительства была только одна альтернатива: полное уничтожение здорового крестьянства.

Еврей Генрих Ягода (Гершель Йегуда), руководитель Чека-ГПУ (теперь названного «Наркоматом внутренних дел». Все концентрационные лагеря находятся под его контролем).

Хотя новые правители, уже начиная с их прихода к власти, столкнулись с ожесточенным сопротивлением крестьянства, их реальная кампания по достижению своей цели началась с первого Пятилетнего плана (пятилетки).

Этой кампании предстояло стать кровавым и уникальным в истории человечества деянием.

Все независимое крестьянство, так называемые «кулаки», было лишено своего имущества и изгнано из своих ферм. Во время этого процесса «раскулачивания», множество крестьян было уничтожено на месте. Но массы этих лишенных имущества фермеров стали настолько большими, что было абсолютно невозможно уничтожить их всех, и правительство было вынуждено применять другие методы обращения с ними.

Поэтому кулаков впоследствии собрали из всех районов, загнали в товарные вагоны и отправили в отдаленные места Советского Союза. Бесконечно эти поезда катились через степи и заснеженные просторы Сибири. Неисчислимы были люди, которым никогда не довелось увидеть их пункт назначения; они умерли по пути к концентрационным лагерям, но миллионы достигли своих мест назначения.

Хотя эти лагеря уже существовали ранее, их значение начало увеличиваться, и новые создавались с такой же скоростью, с какой отправлялся в них «живой материал».

Для миллионов людей концентрационные лагеря были только пунктами транзита в вечность. Здесь смерть миллионов не могла считаться убийством и, кроме того, эти принесенные на алтарь смерти жертвы еврейской тирании могли до последней капли крови эксплуатироваться в интересах «социалистического государства» прежде чем милосердная коса смерти освободит их.

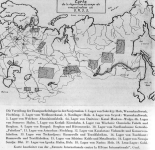

Распределение концентрационных лагерей в СССР.

1. Лагерь Соловки: лесоповал, гидроэлектростанция, рыболовство.

2. Лагерь Беломорканал.

3. Северный лагерь: лесоповал.

4. Лагерь в Свирске: гидроэлектростанция.

5. Лагерь в Волхове: алюминиевая фабрика.

6а Лагерь в Дмитровe: Канал Волгa-Москва

6b. Лагерь в Сормово: порт.

7. Лагерь в Котласе: железная дорога.

8. Лагерь в Вишере: химическая фабрика и горнодобывающая промышленность.

9. Лагерь в Кунгуле: горнодобывающая промышленность и металлургические заводы.

10. Лагерь на Северном Кавказе: зерновые «фабрики».1

1. Лагерь в Астрахани: рыболовство.

12. Лагерь в Казахстане: животноводство (крупный рогатый скот), консервные заводы.

13. Лагерь в Чарджоу: хлопок и текстильные фабрики

14. Лагерь в Ташкенте: хлопок и текстильные фабрики.

15. Лагерь в Сибири: уголь и металлургические заводы.

16. Лагерь на Новой Земле: свинец.

17. Лагерь в Игарке: порт, лесоповал. .

18. Лагерь в Нарыме: лесоповал.

19. Лагерь «Лена»: золото и драгоценные металлы.

20. лагерь «Лена-Оймякон»: лесоповал и драгоценные металлы.

21. Лагерь «Амура-Зея»: золото, сельское хозяйство, железная дорога, порт и укрепления на реке Амур.

22. Лагерь на Сахалине: уголь.

(Карта подготовлена: «Entente Internationale contre la III eme Internationale», (Международное содружество против Третьего Интернационала), Женевa)

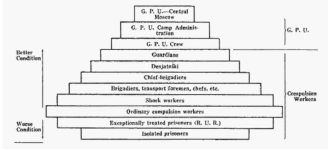

Цель создания этих рабских лагерей является троякой:

1. Незаметное истребление «нежелательных» лиц.

2. Эксплуатация физической силы осужденных.

3. Пример для всего населения, чтобы задушить любые возможные восстания против еврейского деспотизма.

Первая цель является, несомненно, самой важной, хотя финансовая ценность рабочей силы каторжников отнюдь не недооценивается советским правительством. Как дровосеки, например, эти ссыльные производят много дешевой древесины, которую можно легко использовать для демпинга на мировых рынках. А в качестве строителей они создают каналы, шоссе, плотины и т.д., и все это дает правителям вполне подходящий повод хвастаться «замечательными» достижениями нового социалистического государства.

Несмотря на постоянно увеличивающиеся массы заключенных, этого «живого материала» очень часто бывает недостаточно для того, чтобы выполнить фантастические «планы» правительства, потому что люди в результате тех ужасных условий, которые царят в этих концентрационных лагерях, умирают приблизительно так же быстро, как может быть доставлен новый материал.

И поэтому советское правительство организовывает и время от времени проводит «облавы», чтобы обеспечить новый материал. Людей часто арестовывают и ссылают, в том числе и тех, кто даже в глазах правительства ни в каком смысле не мог бы рассматриваться в качестве «нежелательных» лиц.

Их арестовывают, отрывают от их близких, и ссылают в лагеря, где их ждет верная смерть, и только по той простой причине, что этим еврейским деспотам нужна рабочая сила людей, которая даже дешевле, чем использование животных.

Такие облавы, например, были произведены летом 1935 года во многих районах Союза. Тысячи здоровых мужчин «загадочно» исчезли.

Естественно, советская пресса, как правило, хранит о таких случаях абсолютное молчание. Иногда, однако, происходят утечки. Газета «Известия» – официальный орган – сообщила в своем номере от 22 сентября 1935 года некоторые факты о недавних облавах.

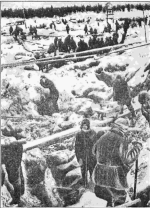

Пейзаж в Сибири, земля покрыта огромными скалами и валунами. Через эту пустынную и каменную территорию и был построен Беломорско-Балтийский канал полностью силами заключенных, что означает, что этот канал был построен на человеческой крови.

Согласно этой газете, в городе Челябинск была «арестована» группа из 57 человек, по отношению к которым не было абсолютно никаких причин, которые могли бы оправдать эти действия.

Та же газета дает несколько примеров, иллюстрирующих, как граждане Советского Союза могут быть превращены в каторжников:

«Жена Абдула Сейфулина, рабочего в колхозе («коллективное хозяйство» – Б. У.), работает в соседнем колхозе. У нее есть паспорт, выданный в городе Челябинск, и она живет в комнате в рабочем поселке. Сейфулин время от времени посещает свою жену. Однажды ночью, когда Сейфулин пришел к своей жене, к ним зашел инспектор для проверки паспортов. (Русские должны иметь при себе паспорта, чтобы передвигаться из одного города в другой. Благодаря этому методу власти в состоянии контролировать всех людей. – Б. У.). Сейфулин предъявил свой паспорт, выданный советом его деревни и трудовую книжку из колхоза. Все, казалось, было в полном порядке, но у челябинской милиции есть свои собственные выводы. Сейфулина арестовывают, и 'четвертое отделение' готовит протокол об аресте и 'ссылает' вредителя и опасного контрреволюционера в концентрационный лагерь».

Другой случай:

«В том же городе живут рабочие Михайлевы. Он работал на фабрике с тех пор, как та была основана. И у него тоже есть паспорт. Но его жена, на которой он женат уже пятнадцать лет, и которая воспитала четырех его детей, не может получить паспорт. Хотя у нее есть свои законные бумаги, но на них стоит отметка начальника отделения милиции: 'документы в порядке, но паспорт не может быть выдан, поскольку женщина прожила в Челябинске меньше трех лет'. Это означает, что паспорт должен быть выдан властями ее бывшего места жительства, но они тоже отказываются это сделать – уже на том основании, что она там слишком долго отсутствовала и так, пока продолжались эти раздоры, женщина оставалась со своим мужем. Но для милиции это было уже слишком. В конце июля гражданку Михайлеву арестовали. То, что последовало за этим, было обычной процедурой: ссылка – как опасного для общества элемента...».

Третий пример:

«Однажды ночью в июле начальник отделения милиции вместе с несколькими подчиненными нанес неожиданный визит работнице Марии Хлистуновой. Якобы было слышно, что ребенок громко кричал! Комнату тщательно обыскали, и, наконец, женщине сказали, что она арестована и будет сослана. Ей сказали, что в отделении ей скажут больше. Вместе с ребенком женщину поспешно увели и заключили в тюрьму. На следующий день ей объявили, что она должна быть сослана как враг социалистического государства. Причина состояла в том, что ее муж, который, кстати, оставил ее несколько месяцев назад, однажды утром не появился на работе на фабрике. В результате его паспорт был аннулирован, он сам был уволен, а его жена сослана в Сибирь».

Еврей Матвей Давыдович Берман, высокопоставленный чиновник ГПУ.

Еврей Яков Давыдович Раппопорт, заместитель начальника ГПУ, главное управление. Высокопоставленный чиновник ГПУ.

Эти душераздирающие примеры показывают, что преследуют и ссылают далеко не только «генералов» и «капиталистов», но что каждый рабочий, фермер, фактически, все население – это «игра без ограничений» для этих еврейских правителей.

В связи с этими фактами я сошлюсь на письмо, написанное одним инженером, который возвратился из Советского Союза и дает бесспорную оценку этой проблемы:

«Если вы пойдете в ленинградскую тюрьму в приемные часы, то сразу же заметите длинную очередь людей, стоящих там только для того, чтобы получить информацию, живы ли еще их родственники в тюрьме. В большинстве случаев эти люди – молодые женщины – жены рабочих, или старые полуголодные матери, которые часто ждут шесть и восемь часов, терпеливо беспокоясь о судьбе своих родных».

«Чиновники всегда дают информацию в краткой форме и резким тоном. Приговор в большинстве случаев звучит как исправительные работы или ссылка. Если вы захотите спросить этих взволнованных и бедно одетых людей, за что их сын, брат или муж были арестованы, то узнаете, что их преступление в большинстве случаев было отходом от партийной дисциплины: уход от членства в какой-то местной коммунистической организации, связь с родственниками за границей, создание религиозных общин, и т.д.».

«Расследования и предварительные разборы дела длинные и утомительные, и заключенный, если ему повезет, и он предъявит прекрасное алиби, после своего освобождения представляет собой полную развалину. Большинство заключенных, однако, приговаривают к принудительному труду на вечном сибирском севере или в жарких и смертоносных пустынях».

«На Севере они в основном используются в каменных карьерах и для строительства железных дорог, шоссе и укреплений – это особенно верно на Кольском полуострове. Кроме того, их используют в промышленности, где они выполняют ценную и дешевую работу».

«Наряду с раскулаченными крестьянами эти 'мелкие преступники' являются очень ценным 'материалом' и выполняют без какого-либо вознаграждения свою работу при построении коммунистического государства». (Это можно интерпретировать только как рабский труд).

«Расход этого живого материала очень велик, и поэтому его нужно непрерывно пополнять. Ни один рабочий никогда не пойдет добровольно в эти пустынные северные регионы, и потому еврейско-большевистские судьи должны заботиться о непрерывном потоке поставки работников в лагеря принудительного труда на Кольском полуострове и в Северной Карелии...».

Надежные агенты, которые служат советскому правительству в медленном истреблении жизней осужденных, – это мороз, плохое питание, болезни, тяжелый труд, преследования и т.д.».

Мы обладаем очень надежной и правдивой информацией о жизни сосланных.

Самые лучшие сообщения предоставлены людьми, которые сами были когда-то осуждены, но которым повезло в их отчаянных попытках побега. Ниже мы приведем историю одного российского немца, фермера по фамилии Ремпель, который как свидетель рассказывает о пережитом им:

«....один из них особенно пробудил мою жалость. Его лицо было обмороженным и черным – щеки и нос были покрыты гноем, и мне было трудно подавить тошноту: отвратительное чувство. Несмотря на свои раны он работал на холодном ветру. Я спросил его, почему он не лечился в больнице. Он огляделся в ужасе и ответил робким и напуганным голосом: 'концлагерный' (приговоренный к исправительному лагерю)».

«Суровый климат и чрезвычайно тяжелая работа отразились на заключенных: они едва двигались, уставшие и согнувшиеся. Определенное количество работы («урок», задача) давалось каждый день, но чтобы выполнить этот урок, было необходимо работать, по крайней мере, двенадцать часов. Мне говорили, что этой осенью три тысячи заключенных были загнаны в один из бараков, и из этого количества выжили только семьдесят пять человек, остальные все умерли...»

Другой российский немец, который тоже сбежал из концентрационного лагеря, описывает свой опыт следующими словами:

«Я за всю свою жизнь никогда не встречал никого, кто обращался бы с собакой так, как обращаются на Соловках с людьми любой национальности. Быть умышленно избитым – в этом нет ничего необычного, все привыкли к этому».

«Мы работаем с раннего утра до ночи и должны выкорчевывать пни из промерзшей земли – и все это ради очень маленького куска хлеба плохого качества. Иногда мы получаем две соленые селедки в день, но нам не дают питьевой воды. Зимой мы часто падали в обморок на ужасном морозе».

«Избиения. Нас тянули в лес, когда мы были неспособны поднять руку... В глазах этих чертей это называется 'нежеланием работать' и результат: исключительное обращение. Зимой нас держали голыми в деревянных бараках при температуре 50-55 градусов по Реомюру (62,5 - 68,8 °C). Летом нас раздевали наголо, привязывали к деревьям и оставляли на растерзание миллионам комаров...»

Невозможно дать правильную оценку фактического числа заключенных в лагерях принудительного труда в Советском Союзе. Но факт состоит в том, что миллионы людей исчезли в ссылке, и что много миллионов все еще подвергаются большим страданиям в концентрационных лагерях.